为进一步提升核技术应用水平,壮大产业规模,聚焦核技术在国民经济领域的推广应用,国家原子能机构组织设立了10家核技术研发中心,旨在以相关优势技术为突破口,进一步提高技术研发水平和应用推广能力,探索产学研用一体化发展模式,推动我国核技术应用产业发展。

10家核技术研发中心分别为:核技术(放射性同位素及药物)研发中心、核技术(放射性药物非临床评价)研发中心、核技术(电子束技术环境应用)研发中心、核技术(辐射育种)研发中心、核技术(昆虫不育)研发中心、核技术(功率芯片质子辐照)研发中心、核技术(辐射探测及仪器仪表)研发中心、核技术(核探测与核成像)研发中心、核技术(放射性药物研发与临床应用)研发中心、核技术(放射性药物工程转化)研发中心。

一、国家原子能机构核技术(放射性同位素及药物)研发中心

“国家原子能机构核技术(放射性同位素及药物)研发中心” 于2021年以中物院核物理与化学研究所(简称二所)为依托单位成立,中心团队主要成员百余人,专业背景涵盖涉核多学科。中心围绕健康中国战略、核医学行业发展趋势,瞄准建立我国放射性同位素及药物创新自主研发体系与产业链的目标定位,聚焦“堆照医用同位素研制与生产”、“放射性药物创制”、“行业战略咨询与人才培养”、“产业孵化平台建设”四个方面,通过高端引领与辐射带动作用形成示范效应,促进行业发展。

中心依托绵阳研究堆已实现131I、177Lu、161Tb等医用同位素的自主供给及多种放药的研发,填补多项国内空白,显著增强了行业信心;预期在十年内建立完善的同位素规模化自主供给体系,建成多个创新药物GMP生产平台,针对临床需求实现5-10种放药的稳定供给。

中心依托二所同时联合国内多个核医疗优势机构,将发挥资源、技术与平台优势,为本领域人才培养、专家委员会构建、战略规划提供支撑。中心研究成果将对提高国家核医药自主创新水平、增强产业核心竞争能力,为建设创新型国家做出应有贡献。

CMMR反应堆(左)与屏蔽能力5000 Ci60Co热室(右)

177Lu核素(左)及177Lu-Dotatate注射液(右)生产线

二、国家原子能机构核技术(放射性药物非临床评价)研发中心

“国家原子能机构核技术(放射性药物非临床评价)研发中心”于2020年成立。研发中心面向着力缓解民生痛点问题,响应《医用同位素中长期发展规划(2020-2035)》,顺应我国核技术应用产业——放射性药物产业快速发展需求而设立,目标打造国际先进、国内领先、特色鲜明且具有国际影响力的放射性药物非临床评价与研发转化科技创新基地,助力提升我国在放射性药物研发领域的核心竞争力,加快我国原创性放射性药物研发进程,走向国际。

中心依托中国辐射防护研究院在放射性药物非临床研发领域及辐射防护方面的综合特色优势,同时作为我国首家获批放射性药物非临床评价(GLP)资质平台,解决了我国放射性药物研发及产业化过程中无法进行非临床安全评价的瓶颈问题,填补国内空白。建立了以放射性药物非临床安全性评价为特色,放射性药物前期筛选、放射性药物药效学评估和放射性药物体内分布剂量估算等一体化的技术研发体系,已突破了放射性药物动物体素模型、剂量估算、体外筛选、特殊给药技术等关键技术。现已开展30余项放射性诊断与治疗药物非临床评价,涉及99mTc、18F、68Ga、90Y、177Lu和125I等多种核素,先后为美国及国内多家放药研发企业完成了300余个化合物的前期筛选和药效学评估,得到业界的广泛认可。

为落实“健康中国2030”战略实施,中心将持续开展放射性药物生物与动物实验平台完善与建设,自主投入3400余万元开展实验室能力建设;强化自主研发能力,突破放射性药物标记与质控技术与放射性药物体外、体内高通量筛选等关键技术;引领行业发展,推动放射性药物非临床研究行业指南与指导原则制定,进一步协调、加快推进放射性药物非临床研发转化。

辐射生物效应实验室

药物分析实验室

放射性核素分析实验室

三、国家原子能机构核技术(电子束技术环境应用)研发中心

国家原子能机构核技术(电子束技术环境应用)研发中心于2020年成立,是非盈利性的电子束环境应用技术发展与国际合作交流平台,是首个环保类国家原子能机构核技术研发中心。中心依托中广核核技术发展股份有限公司和下属公司平台,在推动相关核技术应用创新的同时,还将加强学科建设,培养辐射技术与环境保护领域高水平的人才队伍,加强本领域的国际化人才培养和储备,促进人才向国际组织输出,提高我国相关人员在国际机构的任职比例,进一步提升中国核技术应用的国际影响力。

中心成立一年多来,积极与清华大学等单位展开深度合作,构建以社会需求为导向、以企业研发为主体、融合政-商-产-教的研发创新体系。目前,电子束技术在印染、焦化、制药等行业废水处理、化工园区废水集中处理、市政污水提标改造、垃圾渗滤液全量化处理和抗生素菌渣无害化处置等方面均取得了突破性进展,并在我国新疆、四川、山东、湖北等地建成和在建多个示范项目。后续,中心将继续积极履行国家原子能机构赋予的职责,在加速器技术、设备及其环保应用方面开展高端研究,深入推动国家层面与国际原子能机构(IAEA)的交流合作,秉承“核技术让人类生活更美好”的使命,为国家核技术行业的产业升级提供有力支撑,为建设“美丽中国”贡献核技术力量。

中心研发制造的核环保用电子加速器

中心研发的电子束处理工业污水系统控制软件

中心环保实验室

四、国家原子能机构核技术(辐射育种)研发中心

国家原子能机构核技术(辐射育种)研发中心于2020年成立。中心依托中国农业科学院作物科学研究所,充分发挥其在国际、国内农作物诱变育种技术领域的牵头引领作用,积极统筹资源,为促进核农产业发展和保障国家粮食安全提供科技支撑。

中心职责目标是紧密围绕国家粮食安全和全民营养健康战略对农作物新品种的重大需求,以促进核农产业升级发展为主线,创新核辐射高效诱变、目标突变体定向筛选和重要突变基因高通量发掘等关键技术;创制有重大应用前景的农作物新资源、新材料和新品种;创建全链条增值和品牌化发展的诱变育种产业新模式;完善国际、国内核农科技创新与学术交流网络,引领国际核农产业科技发展方向,形成国际核农科技创新中心、国际交流中心和人才培训中心。

中心主要工作是承接国家原子能机构和国际原子能机构的科学研究、技术培训、人员进修等任务,组织国际、国内重大学术交流活动;创新核辐射诱变与高通量筛选技术体系,开展作物优异突变新基因挖掘和新种源创制;建立快速突变育种技术,培育和推广适宜不同区域的作物优质、高产、抗病、抗逆、高效重大新品种。

辐射育种研发中心实验室

五、国家原子能机构昆虫不育研发中心

国家原子能机构核技术(昆虫不育)研发中心于2020年在中山大学成立,由中山医学院、中法核工程与技术学院、中山大学产业集团(国有独资有限责任公司)三者组成,以促进核辐照昆虫不育技术(Sterile Insect Technique, SIT)控制蚊虫为目标,重点围绕蚊媒防控技术创新能力建设、绝育蚊生产基地(中山大学“蚊子工厂”)、核技术应用扩展基地、国际培训交流基地、人才培养和学科建设基地等五个方面开展建设工作。研发中心旨在进一步提升我国在SIT控制蚊虫领域研究水平和推广应用能力,并通过与国际原子能机构的深度合作,在国际上发挥引领作用,为相关领域提供技术服务和支撑,提升我国在蚊媒防控领域的软实力,为建设“人类命运共同体”做贡献。

昆虫不育研发中心

昆虫不育研发中心实验室

六、国家原子能机构功率芯片质子辐照研发中心

国家原子能机构核技术(功率芯片质子辐照)研发中心,是国内质子重离子辐照与电力电子交叉技术研究与合作交流的综合性平台。中心拥有质子重离子加速器、专业辐照终端、功率半导体性能检测设备、辐照后处理设备等先进设备,主要用于开展高端硅基功率半导体器件的质子重离子辐照技术研究、先进SiC、GaN材料重离子辐照技术研究、晶圆的质子重离子辐照改性技术研究、核技术与功率半导体器件制造交叉领域的新技术与新装备研发。欢迎国内、外高校和科研院所来我中心开展技术交流与合作。

功率芯片质子辐照研发中心效果图

七、国家原子能机构核技术(辐射探测及仪器仪表)研发中心

国家原子能机构核技术(辐射探测及仪器仪表)研发中心成立于2021年,依托单位为中核集团中国原子能科学研究院。研发中心面向我国核技术应用发展需求,重点开展先进辐射探测技术和仪器仪表的研发,培养我国辐射探测一流技术队伍,建成国内领先、国际先进的辐射探测技术研发基地。研发中心下设先进核探测分中心、智能核安保分中心、智能安全装备分中心、核应急监测分中心四个分中心,以及学术委员会和综合管理办公室。

研发中心通过开展先进核探测器技术研究,突破核心探测器材料制备及探测器集成技术,形成NaI、HPGe等晶体研制,缪子探测器等新型探测器等生产能力;通过开展智能核安保探测技术研发,具备研制智能化核安保与反恐装备能力并推广应用;通过开展耐辐照智能辐射监测装备研发,瞄准强辐射等复杂场景,建立耐辐照辐射探测智能机器人系统;通过开展核应急辐射监测装备研发,针对核事故等特殊场景,研发微小型、芯片化、低功耗、无人化的新型应急辐射监测装备,进一步保障人员和环境安全。

核辐射智能自主搜寻定位系统

核探测超净间

基于加速器质谱的核素分析实验室

自主化放射性污染去污机器人

八、国家原子能机构核技术(核探测与核成像)研发中心

国家原子能机构核技术(核探测与核成像)研发中心于2021年成立,依托单位为中国科学院高能物理研究所(主依托单位)和中国科学院近代物理研究所。

中心在国家原子能机构的领导下,履行和平利用核能和核技术的职责需求,以及我国能源开发、国家安全、医疗健康、农业、工业与环境保护等领域对核技术不断发展的应用需求,1)开展核探测与核成像前沿关键技术研究、应用技术研究、关键部件及系统研制,解决行业共性关键技术问题,推进先进技术和设备的社会应用转移转化;2)建成国际领先,具备持续发展能力的核探测与核成像技术应用平台,为核技术产业提供技术支撑;3)建立学术交流平台,加强学科建设,推动跨学科跨领域合作交流,为我国核技术领域培养和储备国际化人才队伍;4)加强国际合作与交流,积极推动与国际原子能机构协同建设相关国际合作平台和培训基地,推动相关成果的国际应用。

通过试运行期和中长期建设,在技术研发、平台建设、学科建设、人才队伍培育、对外开放合作等方面取得长足进步,建成国际一流水平的核探测与核成像技术研发中心。

核探测与核成像研发中心实验室

九、国家原子能机构核技术(放射性药物研发与临床应用)研发中心

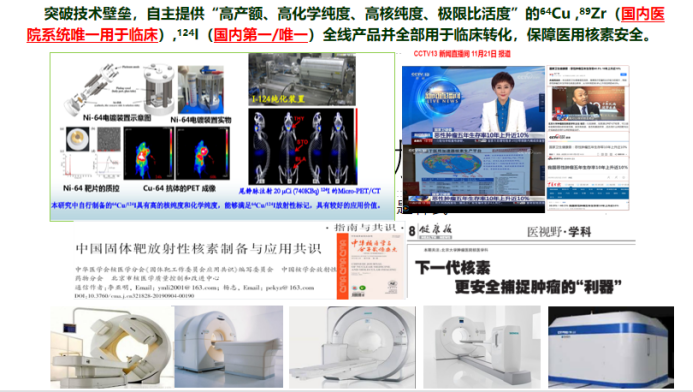

国家原子能机构核技术(放射性药物研发与临床应用)研发中心依托北京大学于2021年成立,本中心主要从新型治疗核素(特别是α和β核素)应用;新一代固体靶PET诊断核素的开发和推广;原创性核素探针研究临床应用转化;放射性药物评价及检定体系建立;放射性药物产业化五个关键核心领域进行攻关。在此基础之上搭建一流的放射性药物研发及转化平台;培养从药物设计、制备、质控及临床转化的放射性药物创新团队;建设多模态跨尺度生物医学成像设施支撑平台;建立放射性药物评价、检定方法及相应理论体系;构建亚洲范围内一流的放射性分子影像数据库,以期解决国内放射性药物“卡脖子”问题。

中心未来10年预期发表高水平研究论文不少于100篇,申请各类发明专利不少于30项,开发不少于30种创新型探针的研制,实现不低于10种放射性药物的临床转化,推动不少于2个新药市场转化,建立1-3种放射性药物评价及检定标准体系,制定3-5种放射性核素或放射性药物行业标准,培养博士、硕士研究生等各类人才50-100人。

中心现有部分设施

十、国家原子能机构核技术(放射性药物工程转化)研发中心

国家原子能机构核技术(放射性药物工程转化)研发中心于2021年依托中核集团原子高科股份有限公司成立。中心主要职责包括开展放射性药物生产工艺研究,加速器产放射性核素生产工艺研究,放射性药物发展战略与监管政策研究、工程转化与商业应用等。

研发中心将始终坚持面向人民生命健康,聚焦恶性肿瘤诊疗、神经退行性疾病诊断、心血管疾病诊疗等重大疾病的新核素、新靶点的药物研发,积极进行工程转化,逐步形成一批具有自主知识产权的药物,丰富国内放射性药物产品管线,推动放射性药品及核医学的发展,不断提高人民健康水平和生活质量。

研发中心成立后,将在放射性药品技术开发与产品转化中发挥核心作用,通过资源汇聚与技术创新,加快提升放射性药物的工程转化技术水平,形成国内一流的放射性药物工程转化平台并产生显著的社会和经济效益,为我国放射性药物行业发展持续提供动力。同时,中心将聚集并培育一批放射性药物设计、研发、注册及生产转化的专家团队、技术团队、管理团队,为我国放射性药物发展提供中坚力量。

动物显像实验室

质量分析实验室

正电子药物中试实验室

医用回旋加速器大厅

华北基地效果图